"Очень холодно, летит снег, имена читают, я стою и думаю: Господи, ну почему мы так живём? Вот у меня потерялся дед. Почему его никто не искал? Как если бы я потерялась, и меня бы тоже никто не искал. И тут читают его имя в микрофон, девочка молодая из Общества "Мемориал", – рассказывает Татьяна Знак из Екатеринбурга, в ее семье были репрессированы практически все. Она заведующая Мемориала памяти жертв политических репрессий.

Текст: проект "Окно"

В "Мемориале" была книга памяти.

– И вдруг – передо мной мой дед: в 1929 году сослан на Урал. Я думаю – как же они там три года жили? Пошла дальше в архивы. И поняла, что мама родилась в 1933 году именно там, в ссылке, – говорит Татьяна, теперь она заведующая Мемориала памяти жертв политических репрессий.

29 и 30 октября в России проходят митинги, возложение цветов к памятникам репрессированным, чтение имен, траурные акции памяти погибших и пострадавших в годы коммунистического террора. Традиционная акция "Голос памяти" состоится в Москве на Бутовском полигоне. В Петербурге будут читать имена на кладбище "Левашовская пустошь", у Соловецкого камня на Троицкой площади, у памятника Достоевскому и у памятника Ахматовой в саду Фонтанного дома. Цветы возложат на Троицкой площади, в Кронштадте, у памятника на Воскресенской набережной. В Карелии пройдет траурная церемония на мемориальном кладбище Сандармох, в Красном Бору, в Петрозаводске у братской могилы на Зарецком кладбище. Траурные акции намечены и в Екатеринбурге.

"Есть нечего, Васенька умер от голода"

В Екатеринбурге сейчас проходят две выставки, проект объединил 18 музеев и архивов страны. В Режевском историческом музее выставка "Большой террор и массовые репрессии на Урале" рассказывает о государственном терроре в 1930-е годы, среди экспонатов – фотографии и материалы архивно-следственных дел.

Организаторами стендовой выставки "Большой террор на Урале" на 12-м километре Московского тракта выступили сотрудники Музея истории Екатеринбурга и Свердловская областная Ассоциация жертв политических репрессий, делать ее помогали музей истории Гулага, музей истории Екатеринбурга, музей Нижнего Тагила, общественные организации и частные лица.

Татьяна Знак писала в тюменские архивы, но ей отвечали, что дела нет. Вскоре стали появляться публикации о людях, раскопавших историю своих семей, и, вдохновившись ними, она написала в ФСБ в Москву: как это человек пропал, где человек? Ей позвонили и пригласили приехать. Дали дело. Так она узнала, что ее дед был священником.

– В ссылке он работал пастухом, поэтому не является новомучеником. Хотя фактически погиб за веру: крестил детей, отпевал покойников, к нему обращались, – рассказывает Татьяна. – Он в единоверческой церкви был, его народ выбрал священником. Он выступал против колхозов, церковь отстаивал от закрытия. За это его сначала сослали, а потом расстреляли. Из ссылки же не отпускали, там мама родилась и ее братик, умерший в младенчестве. Мама-то рассказывала, что это было в войну, плакала – так было страшно, есть нечего, Васенька умер от голода. А когда я нашла архивный документ, оказалось, Васенка в 1937 родился, ему месяц был, когда деда расстреляли. А деду 40 было, такой вот дед.

В ссылке семья жила очень бедно.

– Они же были политические. Мама рассказывала, как бабушка перед обыском распихивала сахар детям за щеки, но прибегали какие-то мужики и этот сахар изо рта у детей вытаскивали. Мама говорила, что она голая сидела на печке до школы, не было одежды никакой вообще. И ей казалось, что это была война. Самое поразительное в этой истории то, что я обнаружила, что она в 1995 году ознакомилась с делом. А умерла в 2006. И ни слова никому не рассказала, 11 лет молчала, – поражается Татьяна.

Семье ее деда по папиной линии, у которой было крестьянское хозяйство на хуторе под Минском, тоже досталось – их раскулачили, посадили в лодки и выслали на север, в Пермскую область, где просто выкинули на берег Камы.

– По дороге умерли маленькие дети, старые родители, голод был ужасный. Вырыли землянки руками, как-то перезимовали. Но дед был рукастый, построил дом деревянный без единого гвоздя. А бабушка два раза пешком уходила в лес, не хотела там жить. Говорила дедушке: "Ты белорус". Она принципиально по-русски не разговаривала. Ей говорили: "Всё равно вернут, куда ты идёшь". И возвращали. И она не числится у нас репрессированной. Одного расстреляли, одного посадили, а все остальные как бы жили прекрасно. Ничего, что голые дети на печке сидели, что старики и дети умирали – у нас по статистике 5% всего несчастных, все остальные были счастливы, "Волга-Волга", "Цирк", всё такое, – говорит Татьяна Знак.

Она считает очень важным рассказать людям, что такое 12-й километр Московского тракта: раньше многие думали, что Маски Скорби работы Эрнста Неизвестного – это памятник какому-то разбившемуся авторитету.

Монумент "Маски Скорби: Европа – Азия" был установлен в 2017 году. Это часть проекта "Треугольник скорби", первый памятник появился в Магадане в 1996 году, второй через 21 год под Екатеринбургом, на 12 километре Московского тракта. Третий был задуман в Воркуте, но его нет до сих пор. Эрнст Неизвестный не дожил до установки монумента под Екатеринбургом, а монумент в Магадане назвал "памятником жертвам утопического сознания" – вероятно, это справедливо и для остальных частей проекта.

– На самом деле это место репрессий, расстрелов в годы Большого террора, – говорит Татьяна Знак. – Там было стрельбище, база НКВД "Динамо" на старом тракте. А при строительстве нового тракта обнаружили 31 череп, ковшом зацепили. Вообще, на разных выездах были такие места, но это самое массовое. Тела бросали в старые шахты, в горные расщелины – хоть наши горы и невысокие. Когда тела перестали помещаться, вырыли большие траншеи, потом их маскировали – например, аллеями яблонь. Военные поисковики говорят, что кого-то прямо там расстреливали, а кого-то привозили.

Привозили убитых от здания НКВД на улице Ленина, 17, там во внутренней тюрьме и производились расстрелы. Сейчас к 12 километру уже подходит город, а тогда это было глухое место. Сегодня документально установлены имена больше 20 800 человек, которые там лежат.

– Правда, военные говорят, что там все 40 000, мы не знаем точно, продолжаем находить все новые имена. У меня сейчас три письма в работе, люди узнают про своих родственников, чьих имен нет на плитах, обращаются к нам, чтобы их тоже увековечили, – продолжает Татьяна. – Один мужчина из Америки написал, что его родственник здесь был расстрелян, предоставил документы. Раньше можно было работать с массовыми делами, человек на 200. Работали, в основном, дети расстрелянных родителей, мы выбирали имена и вручную наносили их на плиты.

Много лет поиском имен репрессированных занимался при местной церкви Юрий Васильевич Смирнов, умерший в прошлом году в возрасте 87 лет. Он составил списки на тысячи человек. Другой такой же энтузиаст, тоже недавно умерший – Анатолий Павлович Казанцев.

– Люди узнают об этих списках и удивляются, что полностью ещё ничего не восстановлено, что до сих пор профессионалов не привлекли. Не то что память в запустении, но не хватает ни сил, ни средств. Недавно у нас упал крест на мемориале, установленный в 90-х. Когда люди освобождались, им полагалась какая-то компенсация, кажется, за три месяца на последнем месте работы. Они ее получали и отдавали на этот крест. Потом он начал рушиться. В этом году нам поставили новый крест, тоже достижение, – говорит Татьяна.

Сейчас проводить День памяти жертв политических репрессий стало гораздо сложнее. Большую роль в организации играют Свято-Елизаветинское и Свято-Екатерининское братства, они молятся за погибших и читают имена.

30-го октября они снова пойдут на Иваново-Воскресенское кладбище, оно граничило с тюрьмой, откуда расстрелянных перебрасывали прямо через забор. Сейчас там поставили маленький памятник. "На этом кладбище похоронен сказочник Бажов, а рядом – убийца царя. А напротив – могилы, где людей расстрелянных закапывали. Всё рядом", – добавляет Татьяна.

История поставлена на паузу

День памяти жертв политических репрессий ежегодно отмечается в России с 1991 года 30 октября. Он выбран неслучайно: 30 октября 1974 года в Мордовии по инициативе советских диссидентов Алексея Мурженко и Кронида Любарского началась голодовка узников лагерей, объявленная в знак протеста против политических репрессий и бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. В этот же день в Москве на квартире академика Андрея Сахарова правозащитник Сергей Ковалев провел подпольную пресс-конференцию, посвященную этой голодовке.

Точное число пострадавших от тоталитарного режима подсчитать невозможно. По данным комиссии по реабилитации при президенте РФ, безвинно репрессированных людей миллионы, многие нигде не были учтены. Документально подтверждено, что с 1921 по 1953 год были репрессированы 4 060 306 человек – без учета детей, оставшихся без опеки, и престарелых родителей, тоже лишившихся поддержки. Эти данные 1954 года многие считают сильно заниженными. По мнению некоторых историков, жертвами политических репрессий стали 11-11,5 млн человек.

Акции памяти проходят и больших городах, и в деревнях. "В канун дня памяти жертв политических репрессий съездили в село Полдневая… – пишет телеграм-канал "Репрессиии в Свердловске". – В феврале 1938 года в этом селе арестовали 46 мужчин, а в марте того же года их всех расстреляли на 12 км Московского тракта. Всего от репрессий в годы сталинских репрессий пострадали более 60 жителей села Полдневая".

Доктор исторических наук Алексей Мосин возглавляет Уральский "Мемориал", который уже 10 лет работает в статусе иностранного агента. Его прапрадед, крестьянин Александр Григорьевич Воробьёв, живший в селе Каменное озеро, был расстрелян как член "контрреволюционной террористическо-повстанческой фашистской организации церковников на Урале". На одной из стендов выставки "Большой террор на Урале" можно найти информацию и о нем.

– Прадед был очень верующим, членом церковного совета. У них закрыли в 1936 году храм, они боролись за его возвращение, не добились, но все были на карандаше. И семь человек арестовали прямо через неделю после начала Большого террора: священника и шестерых крестьян. Самый старший – мой 80-летний прапрадед, самая молодая – 30-летняя женщина. Шестерых расстреляли, а она выжила, получила 10 лет лагерей и в 1960 году добилась реабилитации для всех. С прадедом тогда жила только одна из его дочерей, моя прабабушка по линии папы. Её семью выслали на спецпоселение на тюменский север, на реку Конду – родителей и семерых детей, младшему два года. Двое оттуда не вернулись – глава семьи Фёдор Евграфович и одна из дочерей, 15-летняя Аполлинария, – рассказывает Мосин.

Возвращаться было некуда, всё отобрали, семья уехала в Берёзовское, где ещё раньше поселилась его бабушка.

– Она туда уехала с моим годовалым папой – ушла от мужа, за которого ее выдали насильно – и только поэтому их не выслали. Всё это на грани чуда, папа родился недоношенным, был уже такой синенький, матери сказали: "Катерина, отнеси в церковь, пусть хоть окрестят". Она унесла в церковь, окрестили, и он остался жив. В ту самую церковь, ее потом отдали под клуб, а сейчас восстанавливают.

Алексей Мосин нашел "дело церковников" и сделал несколько научных публикаций, где показал, как оно фабриковалось – вплоть до протокола фальшивой очной ставки, которой никогда не было, показал, как давили на арестованных. Оказалось, что мужественнее всех вели себя настоятель храма Александр Корняков и полупарализованная Анастасия Осинцева, мать троих малолетних детей, которая в день ареста и обыска в ее доме так и не подписала составленную на нее анкету. Оба они "отказывались признавать свою вину, выражали протест против беззакония и вопиющих злоупотреблений, допускавшихся в ходе следствия".

В семье Мосина об этой трагедии не говорили.

– Я немного знал от отца, что прадед был верующий, и когда церковь закрывали, взял на сохранение церковные книги. Читая дело, я убедился, что так оно и было – их нашли при обыске. А потом прадед исчез. И когда стали узнавать в селе, а что же с людьми случилось, им сказали: "Даже не спрашивайте, иначе с вами сделают то, что сделали с ними". И там такой был страх, который десятилетиями изживался.

Алексей Мосин еще студентом расспросил свою берёзовскую бабушку, она рассказала ему, кого как звали, где жили.

– Я даже схемку зарисовал, у меня этот листочек лежал в столе. Лет через 10, когда уже бабушки не было в живых, я его увидел и устыдился, что я профессиональный историк и ничего об этом не знаю. И пошёл в архив. И нашёл там море информации. Это был 1990 год. Сейчас я знаю по именам более 500 своих предков – некоторые линии прослеживаются до XVI века, до времён Ивана Грозного. А это всё были простые крестьяне, – говорит он.

Отец Алексея часто вспоминал свою бабушку Марию, которую на Конду с семьёй сослали. Во время войны она их спасала от голода: то сухарики недоеденные отложит, то коровью шкуру размочит и сварит холодец.

– Ему запомнилась, как он, маленький, пришёл из школы, а бабушка гладит бельё. А тут репродуктор: великий вождь, учитель, товарищ Сталин. А она гладит бельё и так про себя тихонько говорит: "Вошь и мучитель". Папе стало страшно – в школе совсем другое говорят о товарище Сталине. А тут бабушка, близкий, родной человек, говорит такие страшные слова. Я думаю, это было первое зерно сомнения, и оно проросло, папа развился в самостоятельно мыслящего человека в этой советской системе.

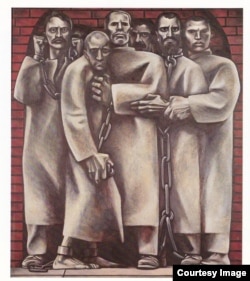

Отец Алексея Мосина был художником. Одна из его картин, написанная в 1964 году, называется "Политические".

– 10 лет велось против него дело, в конце концов картину признали творческой неудачей. Репрессированный холст оставили автору, милостиво разрешили не возвращать выплаченный аванс. Картина 15 лет стояла в мастерской, и когда к папе приходили, он шторку отдёргивал, – рассказывает Мосин.

30 июня этого года в Екатеринбурге появились три новых таблички "Последнего адреса" в память о Дмитрии Старчаке и двух его дочерях. Старчак работал на КВЖД на Дальнем Востоке, а когда они вернулись в 1937, всех расстреляли как японских шпионов. Через несколько недель после установки табличек прокуратура решила, что они нарушают права жильцов дома, хотя установка была согласована. Третья расстрелянная дочь жила по другому адресу, собрание ТСЖ одобрило табличку, но им тоже стали звонить из прокуратуры.

– Вот так на людей давят – мы пока решили эту историю поставить на паузу. Но табличка готова, и мы её обязательно установим, – говорит Мосин.

У филолога, преподавателя английского языка, а сейчас пенсионерки Галины Королевой был репрессирован дед по матери, Василий Михайлович Васильченко, он служил начальником небольшой станции на Кавказской железной дороге. Сначала семья жила в Баку, потом переехала в Тифлис. Его сослали в колонию-поселение в Мордовлаг за анекдот про Сталина, рассказанный в кругу сослуживцев. Дело его искал в Грузии младший сын Галины, но так и не нашел, историю дедушки Галина знает от мамы.

– Приехали ночью и увезли. Моя бабушка вынуждена была старших четверых сыновей отдать в детский дом, чтобы они не умерли с голоду. А с младшими, моей мамой и ее братом, отправилась вслед за дедом. Мама помнит, как они с братом просили милостыню, добираясь в этот лагерь-поселение. Кто-то на них собак спускал, кто-то давал хлебушка, кто-то не давал. Все жили тяжело, и, наверное, даже боялись протянуть руку помощи. Все ведь делалось, чтобы люди были разобщены, – рассказывает Галина.

Маме Галины было 7 лет, брат года на четыре старше. Все четыре брата, оставшиеся в детдоме, потом погибли на войне, а потом погиб и младший, на фронте он был танкистом.

Родственница Галины Королевой по мужу Татьяна Фёдоровна Щилконогова захоронена на 12 километре.

– Она была псаломщицей, монахиней, ее расстреляли вместе с прадедом Алексея Мосина 14 сентября 1937 года. То самое "дело церковников", им вменяли контрреволюционный сговор, такие жуткие слова эти несчастные и слышали-то впервые, не могли понять, что они означают. Я держала в руках копию этого дела, все, что касается моей родственницы, номер приказа о расстреле, дата реабилитации, – вспоминает Галина. – Скоро будет панихида поминальная, я тоже возложу цветы. Осталась народная память, которую не выжечь никаким калёным железом, все эти кошмары, все ужасы.

На саму Галину сильно повлияли рассказы Варлама Шаламова, она называет их "ужас телеграфным стилем". Читать их очень страшно, но не читать нельзя, считает она.

Дед Галины Королевой рассказывал ее матери, как в следственной тюрьме его пытали, помещая в камеру метр на метр с бетонным полом и пуская сверху ледяной душ – но выбить из него признательных показаний, видимо, не удалось. Бабушкину поездку со всем скарбом и младшими детьми в лагерь за мужем Галина считает подвигом. И не понимает, как она решилась отдать старших в детдом, но, возможно, это был единственный способ сохранить детей. Жили они в городе, семья была уважаемой, с разветвленными родственными связями – но опять же, как вышло, что никто из родных не взял мальчиков к себе? Может, боялись?

– Люди ночью исчезали и не возвращались. И это повторялось, все были запуганы, вот никто мальчиков этих и не взял, – рассуждает Галина. – Я считаю, что бабушка спасла своего мужа, он всё-таки вернулся, её поддержка не пропала даром. Прожил, правда, недолго, здоровье было подорвано.

Галина Королева не только помнит о прошлых политических репрессиях, но и помогает тем, кто подвергается им сегодня. Возит передачу арестованному екатеринбургскому музыканту Евгению Михайлову, который заступился за петербургскую уличную исполнительницу Диану Логинову и группу "Стоптайм".

– Ему лет 18, наверное, мы приехали с передачей, и женщина-приемщица говорит с такой радостью: "А он так хорошо поёт. Его из других камер просят ещё петь – так хорошо, у нас как раз радио не работает". У нас ежемесячно проходят акции поддержки заключённых. Наша соратница рисует их портреты, у нее уже целая выставка, она срочно прислала нам Женин портрет, мы его распечатали и отвезли Жене в передаче, с нотной бумагой. Записку, правда, не приняли, но я попросила надзирательницу, на словах передать, откуда портрет, что мы поклонники его таланта и ждём его на свободе, – говорит Галина.

Она вместе с другими волонтерами ходит в военный суд, чтобы поддерживать тех, кого судят по политическим статьям. Ее возмущает практика судить людей "за какое-то умышленное намерение, которое недоказуемо".

– Это открытая циничная фальсификация. А вывод какой – значит, можно судить человека ни за что и давать ему годы неволи. Это очень похоже на дела Большого террора, – считает она. – Главным смыслом нашего монумента, "треугольника скорби", должно было стать нравственное искупление общества. Но оно не наступает – и теперь уже неизвестно, когда наступит.